新華社長沙12月8日電題:聽磚窯講故事

近日在湖南省中方縣,一個朱元璋時期的明代磚窯窯址群逐漸揭開塵封已久的面紗。

提起明太祖朱元璋,不難想到——“高筑墻,廣積糧,緩稱王”。經歷了600多年的明代古城墻為何能屹立不倒?刻在城磚上的“簽名”又揭示了哪些秘密?隨著考古人員對這個磚窯群的進一步發掘和深入研究,一段段隱藏在城磚中的故事展現在人們面前。

磚窯說:我來自“朱元璋時期”

20世紀80年代,湖南在進行文物普查時得知中方鎮舞水岸邊有明代磚窯群,命名為“窯窿坡窯址群”。今年5月,湖南省文物考古研究所對該窯址群進行搶救性考古發掘。

資料顯示,“窯窿坡窯址群”分布東西長約930米,南北寬約400米,為明代早期燒制城墻磚的官窯,是國內繼南京官窯山遺址之后,發掘出的又一大規模明代磚窯窯址群,具有重要史料價值。

這是窯址群的照片。(湖南省文物考古研究所供圖)

湖南省博物館古器物研究展示中心主任、陶瓷專家方昭遠說,明代燒磚官窯在全國很多地方都有發現,基本分布在長江中下游及其支流岸邊的地方,便于水運至南京,用于建設明代初期南京都城的城墻。湖南的岳陽、常德、長沙等地都發現了此類官窯,窯爐形制相似,當時應該是按照統一的圖紙建造窯爐,燒出的城墻磚也規格統一。

磚窯說:那時工程就有問責追責制度

此次現場發掘的磚窯均為“饅頭窯”形制,磚窯修建方式主要采取兩種方式,一種為借用山勢簡單修整斷坎斷面后,在斷面上向內深挖,類似“窯洞”;另一種則采取平地向下發掘一條斜坡道路,待深度達到窯室高度要求后,向內深挖成窯。

據測量,現場發掘出的城墻磚普遍長44厘米、寬20厘米、厚12厘米、重量約20公斤,形制統一。

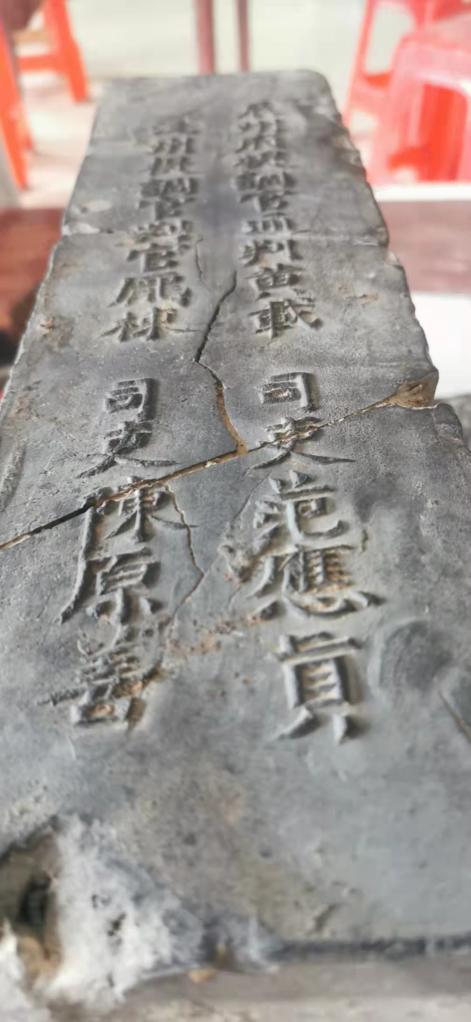

這是發掘出的明代城墻磚的照片。(湖南省文物考古研究所供圖)

記者看到,一些城磚正面刻有“辰州府提調官黃載”“沅州提調官判官龐棟”等相關司吏姓名;背面則刻有總甲、小甲、造磚人戶、窯匠等工匠的姓名。

“這顯示出當時嚴格的追責問責制度,也是延續我國古代‘物勒工名’的做法。”考古現場發掘負責人奚培坤說,城墻是古代最重要的防御工程,一個城墻的好壞直接影響一個朝代的安危。朱元璋時期,在全國各地廣修城墻,為了保證城磚的質量,杜絕貪腐和偷工減料等現象,要求在城磚上刻上負責官員和各級制造者的名字,實施責任到人的制度。

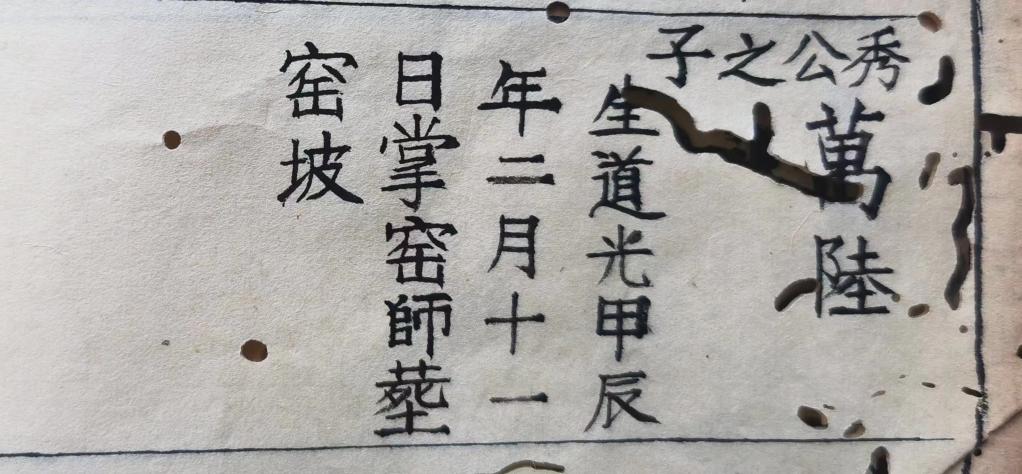

這是在荊坪古村找到的潘氏族譜。(湖南省文物考古研究所供圖)

在此次發掘出的城磚上,奚培坤等專家發現有好幾位潘姓窯匠,而距離遺址不遠的荊坪古村便是一潘姓大村,村內有始建于明末清初保存完好的潘氏宗祠。奚培坤等人來到荊坪古村查訪時,在潘氏族譜中找到了城磚上刻名的“潘受七”和“潘萬陸”等人。

這是發掘出的明代城墻磚的照片。(湖南省文物考古研究所供圖)

“我們發現,后人在修訂族譜時把這兩位先祖的年代弄錯了。比如潘受七,族譜記錄的職業和姓名都能對上,卻把出生年份寫成了咸豐年。”奚培坤說,但同一批城磚上記載的官員黃載,史料上有記錄他是朱元璋稱帝后考上的科舉,由此可以確認潘受七等人都是明代人。

磚窯說:“高筑墻”有我一份力

經考證,確定“窯窿坡窯址群”燒造的城磚被荊州城墻所使用。荊州古城墻始建于春秋戰國時期,曾是楚國的官船碼頭和渚宮,后成為江陵縣治所。

荊州博物館副館長、副研究館員賈漢清介紹,明朝建政后,建都南京。為鞏固長江中游的軍事防御力量,著力打造荊州城墻,征調荊州本府及鄰近的湖南辰州、沅州等地磚石修建了規模宏大的荊州城墻。目前的荊州城墻是清代在明代城墻基礎上重建的。

賈漢清說,在荊州古城的城磚上發現了和“窯窿坡窯址群”發掘出的同一批次的城磚。“目前在荊州古城上已發現了74批次產自湖南的城磚,像‘黃載’‘郭權’等人的名字都出現在了荊州古城的城磚上。”

這是考古人員12月7日在“窯窿坡窯址群”現場。(湖南省文物考古研究所供圖)

專家認為,通過研究“窯窿坡窯址群”,可以對明代城磚官窯的管理模式、手工業制造水平有直觀的認識;可以補充現有史料對當時各地城墻建設過程中細節記載的不足;同時,可以更有效了解明代初期湘西南地區社會管理與行政機構變遷的歷史過程,有助于探討當時行政、軍事、民族管理等變遷的歷史動因。